世界のエネルギー自給率は、エネルギーセキュリティや経済発展に直結する重要な指標です。

各国のエネルギー政策、トレンド、それに伴うリスクと対策を深掘りするこのブログを通して、一緒に未来のエネルギー戦略を探りましょう。

エネルギー自給率とは?

エネルギー自給率とは、必要な一次エネルギーのうち、他国からの輸入に頼らず自国内でどのくらい一次エネルギーを確保できるかを表す割合です。

一次エネルギーとは、石油や石炭、天然ガス、原子力、太陽光、風力など、加工前のエネルギーの元をいいます。

エネルギー自給率は以下のように計算されます。

エネルギー自給率(%)=国内産出分の一次エネルギー量÷国内産出と輸入分を合計した一次エネルギー供給量×100

エネルギー自給率が高いということは、海外からのエネルギー資源の輸入に頼らなくても済むので、エネルギーの安定供給に有利です。

逆に、エネルギー自給率が低いということは、海外で何か問題が起きた場合には、資源を確保することが難しくなるというリスクがあります。

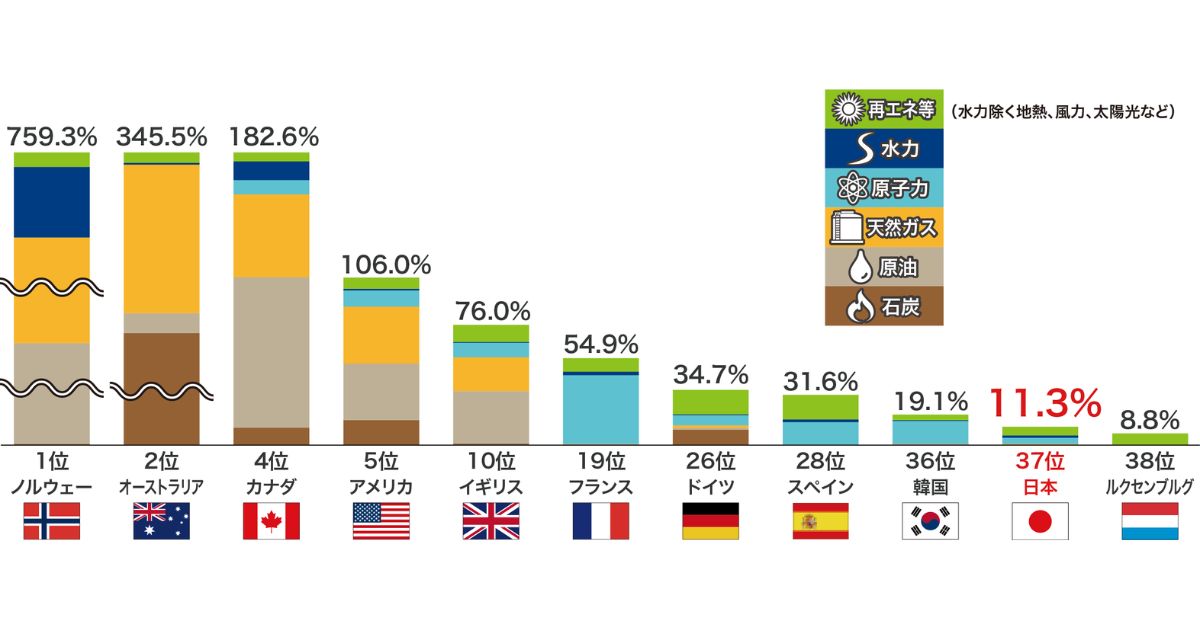

世界のエネルギー自給率ランキング

経済産業省資源エネルギー庁 :日本のエネルギー 2022年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」より

2017年のデータによると、世界の主要国のエネルギー自給率ランキングは以下の通りです。

1位:ノルウェー - 792.6%

2位:オーストラリア - 306.0%

3位:カナダ - 173.9%

5位:アメリカ - 92.6%

11位:イギリス - 68.2%

18位:フランス - 52.8%

22位:ドイツ - 36.9%

28位:スペイン - 26.7%

33位:韓国 - 16.9%

34位:日本 - 9.6%

35位:ルクセンブルグ - 5.3%

(参照元:IEA「World Energy Balances 2018」の2017年推計値)

日本のエネルギー自給率はどれぐらい?

2023年7月現在、日本のエネルギー自給率は約13.4%(2021年)と、世界的にもかなり低くなっています。

東日本大震災前の2010年の日本のエネルギー自給率は20.3%でしたが、11年の震災で原子力発電所が停止したことで11.6%に減少し、14年には6.4%まで下がっています。

(参照元:資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2021年速報値)

エネルギー生産量世界ランキング

| 順位 | 国名 | エネルギー生産量(千TOE) | 前年比(%) |

|---|---|---|---|

| 1 | 米国 | 299,900.0 | -1.0 |

| 2 | 中国 | 199,800.0 | 2.9 |

| 3 | ロシア | 163,000.0 | -4.7 |

| 4 | サウジアラビア | 131,000.0 | -8.4 |

| 5 | カナダ | 97,500.0 | -5.2 |

| 6 | イラン | 78,000.0 | -1.3 |

| 7 | イラク | 66,000.0 | -8.8 |

| 8 | インドネシア | 64,000.0 | -3.0 |

| 9 | オーストラリア | 63,500.0 | -2.3 |

| 10 | ノルウェー | 62,500.0 | -5.1 |

(参照:国際エネルギー機関(IEA)「Key World Energy Statistics 2023」)

2022年の世界のエネルギー生産量は約15億TOEでした。このうち最も多く生産した国は米国で約3億TOEでした。米国は近年、シェールオイルやシェールガスなどの非在来型資源の開発が進み、2018年にはロシアを抜いて世界最大のエネルギー生産国となりました。米国では2022年にも非在来型資源の生産が増加しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で需要が減少したため、全体としては1%減少しました。

次に多いのは中国で約2億TOEでした。中国は世界最大のエネルギー消費国でありながら、自給率は約60%程度と低く、海外から大量にエネルギー資源を輸入しています。そのため、中国では自国内でのエネルギー資源の開発や多様化しています。

自給率の高い国のエネルギー政策と取り組み

デンマークの再生可能エネルギー推進政策

デンマークは、世界をリードする再生可能エネルギーの普及国として、その政策が高い評価を受けています。同国は2050年までに化石燃料に依存しないエネルギーシステムを構築するという目標を掲げており、特に風力発電が注目されています。

2020年時点で、風力発電はデンマークの電力供給の約50%を占めており、今後もさらなる拡大が期待されます。また、デンマークは欧州連合(EU)の再生可能エネルギー目標達成にも積極的に貢献しています。

ドイツのエネルギー転換と課題

ドイツは、エネルギー転換(Energiewende)と呼ばれる政策を通じて、再生可能エネルギーの割合を増やし、原子力発電を段階的に廃止することを目指しています。2020年時点で、再生可能エネルギーはドイツの電力供給の約40%を占めており、風力や太陽光発電が主力となっています。

しかし、再生可能エネルギーの供給が不安定であるため、火力発電に依存せざるを得ず、二酸化炭素排出量削減が困難な状況にあります。

北欧諸国の環境対策とエネルギー効率向上

北欧諸国は、環境対策とエネルギー効率向上に力を入れており、その取り組みが世界的に評価されています。

例えば、スウェーデンはバイオマスや水力発電を活用したエネルギー供給が盛んで、再生可能エネルギーの割合が高いことが特徴です。

また、フィンランドは、エネルギー効率を向上させる政策の一環として、ウォースト・トゥ・エナジー(WtE)技術を活用し、廃棄物処理を通じてエネルギーを生み出す取り組みが進められています。これにより、廃棄物の量を削減しつつ、同時にエネルギー供給に貢献しています。

日本でも廃棄物処理においてサーマルリサイクルの技術が活用されていますが、ウォースト・トゥ・エナジーは焼却のみならず、ガス化、発酵、そして堆肥化など、多様な技術が含まれます。

さらに、ノルウェーは、水力発電を主力としてエネルギー供給を行い、電気自動車の普及を促進する政策を展開しています。これにより、環境に優しいエネルギー供給と交通手段の脱炭素化が進んでいます。

再生可能エネルギーと自給率の関係

輸入エネルギー源と再生可能エネルギーの比較

再生可能エネルギーは、石油やガスなどの輸入エネルギー源と比較して、地域での自給が可能であり、エネルギーセキュリティの向上に寄与します。また、再生可能エネルギーは、二酸化炭素排出量が少ないため、地球温暖化対策にも有効です。

ただし、再生可能エネルギーの発電量は天候や地形などの自然条件に左右されるため、安定したエネルギー供給を確保するための課題が残されています。

日本の再生可能エネルギーの普及状況

2019年度の日本の発電量に占める再生可能エネルギーの割合は18.5%でした。

その内訳は水力7.8%、太陽光6.7%、バイオ2.6%、風力0.7%、地熱0.3%でした。

(参照元:環境NPO法人 環境エネルギー政策研究所「

世界の再生可能エネルギー普及状況

世界各国では、再生可能エネルギーの普及が進み、エネルギー自給率の向上が期待されています。国際エネルギー機関(IEA)の報告によれば、2020年時点で再生可能エネルギーは世界の電力供給の約30%を占めており、今後もその割合は増加が見込まれます。

各国が再生可能エネルギー政策を推進し、技術開発やインフラ整備を行うことで、エネルギー自給率の向上と持続可能なエネルギーシステムの実現が可能となります。

エネルギー輸入に頼る日本のリスクと対策

日本のエネルギー輸入依存度と問題点

日本はエネルギー自給率が低く、近年では10%程度に過ぎません。

石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を大量に輸入しています。これは、日本のエネルギー安全保障における重要な課題です。

特に、2011年の東日本大震災以降、原子力発電所の運用が厳しく制限され、エネルギー輸入依存度が一層高まっています。輸入エネルギーに依存するリスクとして、地政学的な緊張や輸送インフラの脆弱性、為替変動などが挙げられます。

エネルギー供給の安定化対策

エネルギー供給の安定化を図るため、日本は多様なエネルギー源の開発・普及を推進しています。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入が急速に進み、2020年代後半には電力供給のおおよそ30%を占める見込みです。また、エネルギー効率の向上や蓄電池技術の進化もエネルギー供給の安定化に寄与しています。さらに、エネルギー輸入元の多様化を進めることで、地政学的リスクを低減しています。

石油・天然ガス輸入国のリスク管理

日本は石油・天然ガスの主要輸入国であり、エネルギー価格変動や供給途絶に対するリスクを抱えています。そのため、日本政府は石油備蓄制度を設けており、約200日分の石油消費量を国内にストックしています。

また、液化天然ガス(LNG)の輸入も多様化し、アジア・中東以外の国からも調達しています。これにより、一部の国・地域に依存するリスクを軽減できるよう努めています。

低エネルギー自給率国のエネルギーセキュリティへの影響

エネルギー消費と国内生産のバランス

低エネルギー自給率国では、エネルギー消費量が国内生産量を大幅に上回るため、エネルギーの輸入が不可欠です。しかし、エネルギー輸入に依存することで、地政学的な緊張や供給途絶、価格変動などのリスクが高まります。

このため、エネルギー消費と国内生産のバランスを改善し、エネルギーセキュリティを確保することが重要です。国内生産量の増加や、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの導入などが求められます。

エネルギー供給不安定国の対応策

エネルギー供給が不安定な国は、エネルギーセキュリティ確保のため、政策や技術革新に取り組む必要があります。具体的には、エネルギー輸入元の多様化や、国際的なエネルギー協力の強化が求められます。

また、エネルギー貯蔵施設の整備や、インフラ投資を通じたエネルギー供給網の強化も重要です。さらに、地域間でのエネルギー供給ネットワーク構築が、供給の安定化に寄与するでしょう。

エネルギー輸入国の経済発展と自給率

エネルギー輸入国の経済発展は、エネルギー需要の増加に直結し、自給率への影響を与えます。

発展途上国の場合、産業構造の変化や人口増加によってエネルギー需要が急速に拡大し、自給率が低下する傾向にあります。このため、エネルギー効率の改善や、地元資源を活用した再生可能エネルギーの導入を進めることが求められます。また、エネルギー供給インフラの整備や技術革新を通じて、持続可能な経済発展と自給率向上を目指すべきです。

エネルギー自給率向上のための国際協力と技術開発

先進国間の技術協力とエネルギー政策

エネルギー自給率向上のためには、国際協力が不可欠です。先進国間では、技術協力やエネルギー政策の共有が進められており、再生可能エネルギー技術やエネルギー効率向上技術の開発・普及が促されています。

例えば、欧州連合(EU)では、2030年までに再生可能エネルギーの割合を40%に引き上げる目標を掲げ、各国が連携して技術開発や政策策定を行っています。こうした取り組みにより、エネルギー自給率の向上が期待されます。

エネルギー効率向上のための投資と開発

エネルギー効率の向上は、エネルギー自給率を高める上で重要な要素です。

政府や企業は、省エネ技術やエネルギーマネジメントシステムの開発・導入に積極的に投資しています。また、研究機関や大学との連携を通じて、技術革新を促進し、効率的なエネルギー利用を実現することを目指しています。エネルギー効率向上のための投資は、エネルギー供給の安定化や環境負荷の軽減にも寄与するため、持続可能なエネルギー政策の柱となります。

国際エネルギー機関の取り組みと目標達成

国際エネルギー機関(IEA)は、エネルギー自給率向上に向けた取り組みを支援しています。

IEAは、各国のエネルギー政策や市場動向の分析・評価を行い、政策提言を行っています。また、エネルギー効率や再生可能エネルギーの普及を促進するプログラムや、エネルギー技術の研究・開発を支援しています。これらの取り組みにより、IEAはエネルギー自給率向上を目指す国々に対し、技術や知見の提供を行い、目標達成を支援しています。

さらに、IEAは、国際的なエネルギー協力を推進し、エネルギーセキュリティの向上や気候変動対策にも取り組んでいます。このような国際エネルギー機関の働きかけにより、各国はエネルギー自給率向上に向けた戦略や政策を策定しやすくなり、エネルギー供給の安定化や環境負荷の軽減に繋がると期待されます。

総じて、国際エネルギー機関の取り組みは、エネルギー自給率向上を目指す国々に対して重要な支援を提供し、持続可能なエネルギー政策の推進に貢献しています。

国・地域別のエネルギー自給率と経済発展

ロシアのエネルギー資源と自給率の高さ

ロシアは、世界有数のエネルギー資源国であり、エネルギー自給率が非常に高い国です。主要なエネルギー資源として、石油と天然ガスがあり、世界の石油埋蔵量の6%、天然ガス埋蔵量の約24%を占めています。エネルギー自給率は100%を超え、エネルギー輸出による収入が国家経済の重要な柱となっています。

ただし、資源に依存した経済構造は、エネルギー市場の変動による影響を受けやすく、経済の安定性が課題となっています。

中東地域の石油・天然ガス生産とエネルギー自給率

中東地域は、石油・天然ガスの生産量が世界の約40%を占め、エネルギー資源に恵まれた地域です。サウジアラビア、イラン、クウェート、アラブ首長国連邦(UAE)など、各国のエネルギー自給率は100%を超えています。

しかし、地域の政治的な不安定さや石油市場の変動が、エネルギー供給や国内経済に影響を与えるリスクとなっています。このため、エネルギー資源に依存しない経済発展が求められています。

アメリカのエネルギー自給率向上と経済成長の関係

アメリカは、エネルギー自給率向上に成功した国の一つです。過去数十年で、シェールガスやシェールオイルの開発により、石油・天然ガス生産量が大幅に増加しました。2019年には、エネルギー自給率が約95%に達し、エネルギー輸入の減少による経済効果が現れました。

エネルギー自給率の向上は、アメリカのエネルギーセキュリティを高め、経済成長を支える重要な要因となっています。ただし、環境負荷の問題や化石燃料への依存の継続が課題となっており、持続可能なエネルギー政策の推進が求められています。

アメリカは、再生可能エネルギーの普及を進めるとともに、エネルギー効率の向上や低炭素技術の開発にも力を入れています。これらの取り組みが成功すれば、エネルギー自給率の向上と経済成長を維持しつつ、環境負荷の軽減やエネルギーの持続可能性を追求することが可能となります。

アメリカの経験は、エネルギー自給率向上と経済発展を両立させるための参考となるでしょう。

アジア地域のエネルギー需要と自給率の変化

アジア地域は、急速な経済発展に伴い、エネルギー需要が増加している地域です。その一方で、エネルギー自給率は国によって大きく異なり、資源国と輸入国の格差が拡大しています。特に、中国やインドは、人口増加や都市化に伴うエネルギー需要の拡大に対応するため、国内資源の開発やエネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの普及が求められています。

エネルギー自給率を高め、持続可能なエネルギー供給を実現することは、SDGsの目標7 「手頃でクリーンなエネルギーを全ての人に」 の達成に欠かせません。

節電や再生可能エネルギーへの投資、エネルギー効率の高い技術の採用など、個々の行動が集まることで、地球規模のエネルギー問題解決につながります。

一人ひとりが可能な範囲でエネルギー問題に取り組むことが、持続可能な未来を実現する鍵となります。

【参考】

経済産業省資源エネルギー庁:日本のエネルギー

IEA:World Energy Balances 2021

- フードロス削減、楽しい挑戦にしよう!

- 通販サイト「ロスゼロ」では、様々な理由で行先を失くした「食品ロス予備軍」を、その背景やつくり手の想いと共に、たのしく届けています。一緒におトクにおいしく社会貢献しませんか?